佐藤初女さんがドキュメンタリー映画『地球交響曲 第二番 ガイアシンフォニー』に出演することになったのは、初女さんのおむすびを食べて自殺を思いとどまった人がいるという雑誌の記事がきっかけだった。

のちに当事者の方は自らこう語ったという。

イスキアからの帰り、電車のなかで包みを開けたら、おむすびはタオルに包んであった。とてもしっとりしておいしかった。

そして、自殺をしようなんて、自分はなんてつまらない考え方をしていたんだろうと悟った。

「こう聞くと、なぜタオルがそこまで? と思いますよね」

初女さんの晩年、活動をともにした吉田俊雄さんは言う。

「それは、その人にしか届かないメッセージだったのかもしれません。初女さんがよく、一つ一つのプロセスに手を抜きませんとおっしゃっていたのも、そうやって何が響くかわからないから。あとは神様が伝えてくださるからと」

初女さんは、決して相手を言葉で説得しようとはしなかった。丹精込めて料理をし、森のイスキアの大きなテーブルに並べたら、話に耳を傾け、その人と向き合う。あとは神様がその人に必要なメッセージを伝えてくださると信じて。

「講演会の質疑応答でも、初女さんの答えは実にシンプル。『うちの子はどうしても野菜を食べないんです、どうしたらいいですか?』という質問に対して、『おいしく作っていますか?』そのひと言でした」

それは「食材をいのちとして扱っていますか?」という問いであり、「そのいのちをどう調理したら生かせるだろうかと考えて調理していますか?」という問いでもあっただろう。

「シンプルな答えだからこそ、誰が聞いても、その場にいた人たち自分自身への答えとして受け取る体験をするのでしょうね」

と俊雄さん。

「初女さんの言葉は本当に自分の内から出てきたもの。頭で考えたこととか、借りてきた言葉じゃない。いまおっしゃったような有り様があって、それが言葉となっているから伝わるんだな」

藤田ゆみさんは言う。

「いまの自分はそうじゃない、とある日思ったんですね。かっこいいことを言えたとしても、それがいまのわたし自身の本当と一致しているかといったら多分そうじゃない。自分の内から出てきた言葉を話せるまで、何かを言ったり、発信しないでおこうと思っていたんです」

ゆみさんが初女さんの存在を知ったのは、20数年前、初めての子どもが生まれたころ。その前に社会人として最初に勤めた高齢者施設では、衣食住に恵まれながらも、どこか幸せそうではない入居者の姿を目にした。「幸せに生きるってどういうことだろう」、考え込む日々が続いた。

お金があっても、食べるものや着るものに事欠かなくても幸せじゃないとしたら、何が足りないのか。自分の好きなものに囲まれて暮らしたり、食べたいものを自分で作って食べたり、近所で顔見知りの人と会って何でもないおしゃべりをしたり、実はそんな生活の小さな営みの1つ1つに幸せがあるのではないのか。

初女さんの「森のイスキア」の活動を知ったとき、「自分の思い描いたことをやっている人がいる」と直観した。

「あんな、初女さんのようにすごいことを今すぐはできない。でも、何を大事にして生きていくのかを考えるきっかけを共有したり、人と人が出会う場を作ったりならできるかも。まずは小さいことからやってみよう」。

「くらすこと」が始まったのはこんな思いからだった。

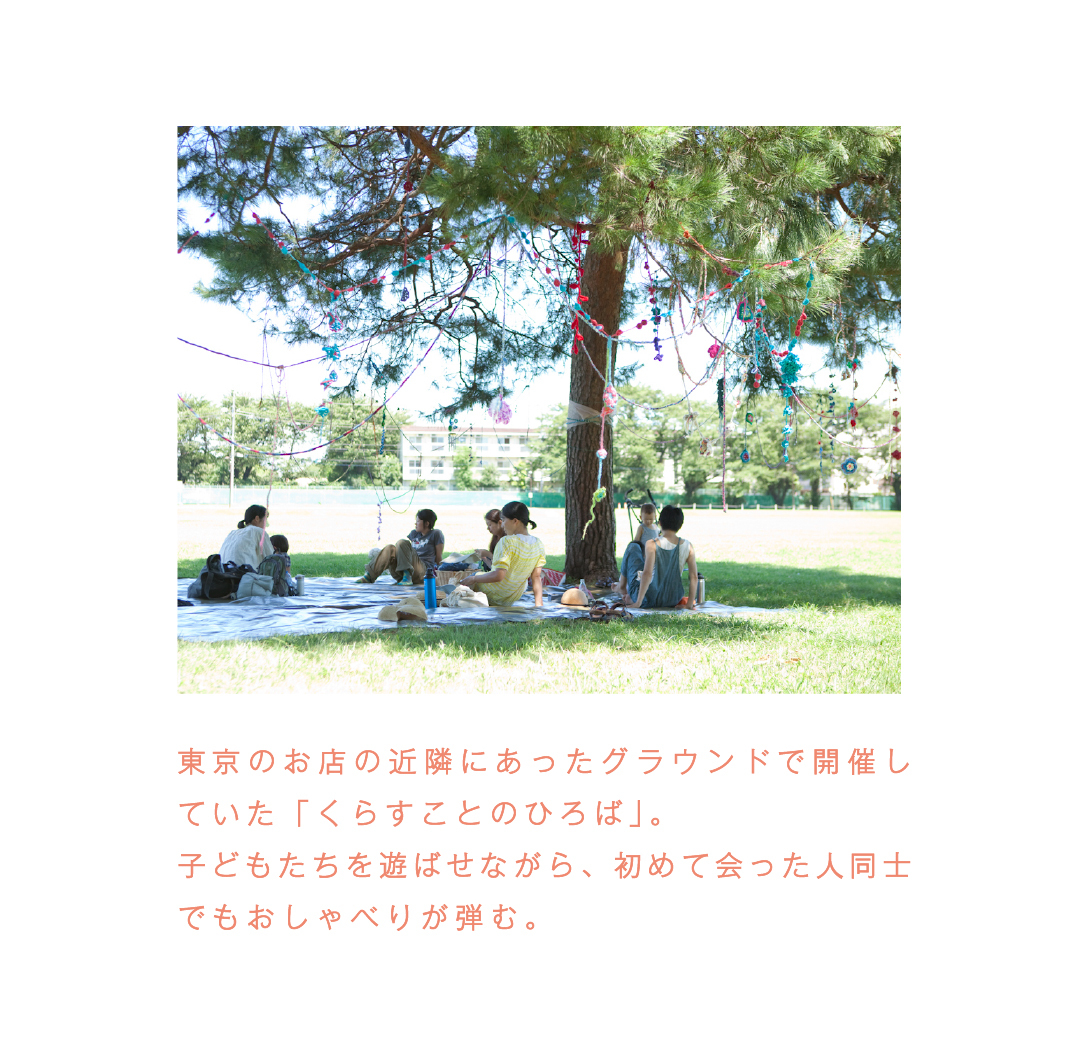

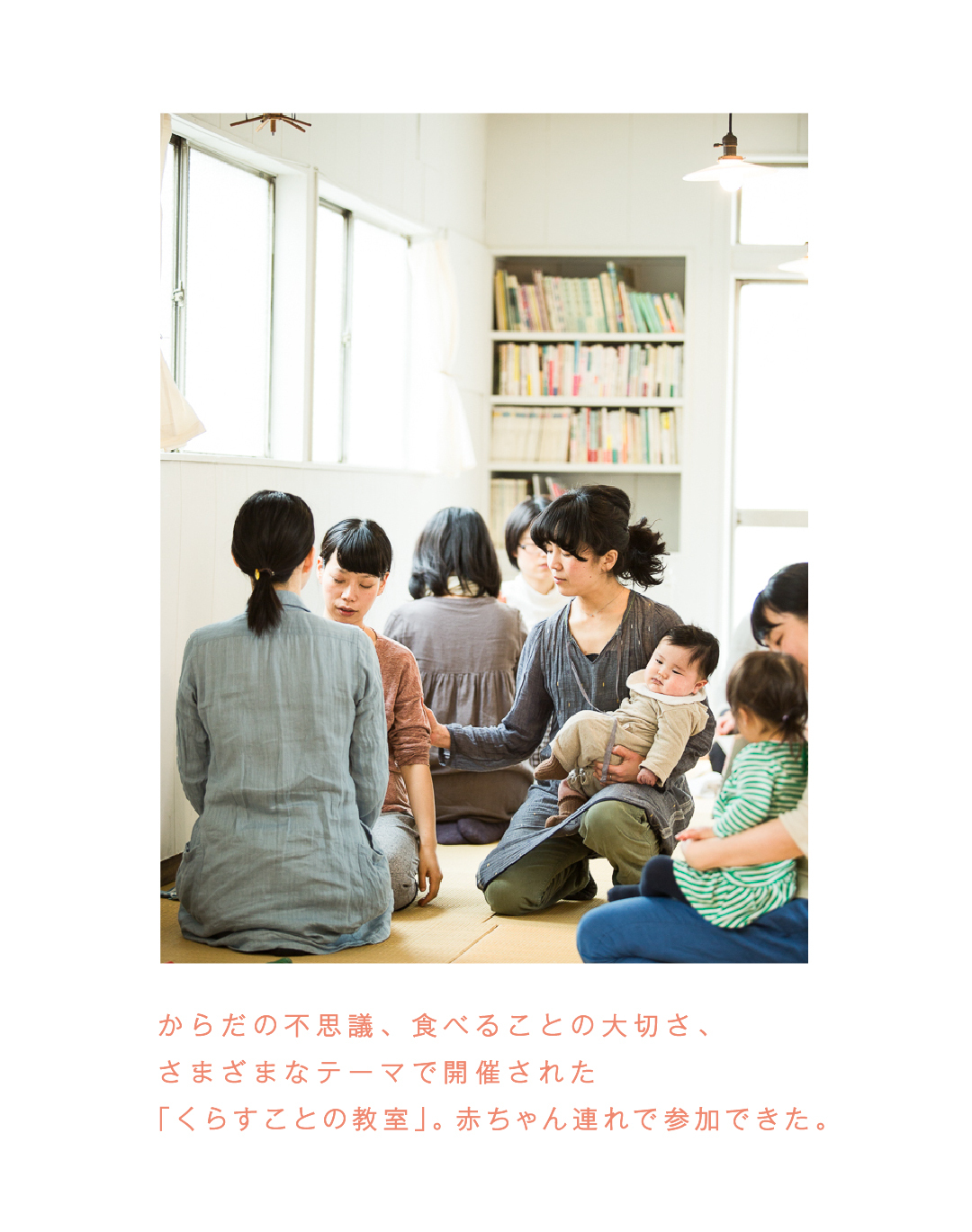

「くらすことでは料理や子育て、からだについての教室などを開催していました。でもそれは何かの方法を教えることが目的なのではなくて、教室の後、参加者一人ひとりがそのときに話したいことを話し、みんなで聞くという時間を大事にしたかったから。初女さんがされていたような『わかち合いの時間』がやりたくて、東京のころはいろんな教室をしていました」

教室後の「分かち合いの時間」は、特に小さな子どもを持つお母さんに忘れられない体験となったようだ。日々の中で、誰かに話したいこと、聞いてもらいたいことが、澱のようにつもっていくのに、それをシェアする時間も場所もない。その機会をこの「分かち合い」に見出したのだ。徐々にくらすことの取り組みは広く知られるようになり、ゆみさんは自身の子育ての日々を綴った本も出版することになった。

「本ではね、子どものそばにいつもこころがあることが大事だとかね、何か偉そうなことを言っていたんですが、子どもたちがどんどん大きくなっていったとき、学校へ行けなくなったりして」

くらすことの活動に情熱を注ぐ分、はじめは教室と本を作る活動が主だったのが、オンラインストアを開設し、店舗ができ、規模は大きくなった。年月はめぐって子どもたちも成長し、親子の関係に新しいフェーズが訪れる。

「子どもたちが学校に行けなくなり、問題が起こってきてはじめて気づいたんです。私、仕事しかしてこなかったと。分かったように子育てのことを語ったりしていたけれど、子どもたちが、私たちのそばに心がなかったよ、と教えてくれているんだと。

そのことに気づかされ、この 7,8年、何をしていたかと言われれば、私は子どものそばにいたって言える。だから仕事はあまりできてなかったけど」

「子どもに教えられますね、うん」、「子育ては自分育てでもあるんですよね」、俊雄さんと紀美子さんが頷きあう。

「自分の内から出てきた本当の言葉で話せるまで、言葉だけのかっこいいこととか言うのはやめようとしてきました。だから東京から福岡へ来て、くらすことってオンラインショップでしょ、カフェでしょと言われることもある。だけど、今日はくらすことを始めるきっかけとなった初女さんのお話をしたり、吉田さんご夫妻と一緒にお話をさせてもらって、くらすことを始めた当初の気持ちを思い出しました。自分にできることを、また少しずつでもやっていけたらいいなと思いました」

「平尾のお店に行ったら、あったかいでしょ、空気が」紀美子さんが微笑んだ。「やっている方の気持ちがそうでないと、あんなふうにできませんものね」

いつの間にか日もとっぷり暮れた。ほぼ半日の時間をテーブルを囲み、おむすびとおいしい料理、デザートにかおりさんのチーズケーキを食べながら、思い思いに話し続けたことになる。

誰も「イスキアの約束」につまずくことなく、話したいことを話し、耳を傾けた。そしてなぜなんだろう、胸にこんこんとわく、このやさしい気持ちは。

「人間も自然物の一部だとしたら、そのスイッチを入れるために、誰もが日常でできることがあるとしたら、同じ食卓を囲むこと。ただ一緒に温かいご飯を食べるというのは、人間が持っている特別な何かじゃないかな、って」

戸倉江里さんが静かに話し出す。

「私たち、田んぼのお手伝いに来てくれたみんなと昼ごはんを屋外で食べるんです。県外からガソリン代と高速代を払って手伝いに来てくれる人たちと、炊き立てのご飯を食べていろんな話をする、ただそれだけで、家族みたいな気持ちになる。元気かなと思い出したり、草刈りの手伝いに行ったり、そういうつながりがすごくありがたくて。食卓のごはんというのは、どんな魔力がここに隠されているんだろうと。きっと、人間が持っている魔力なんだろうな」

「“いっしょごはん”は人をつなげますよね」と紀美子さん。「大変なお子さんは、個食していたり、誰かと一緒であっても孤食状態というケースが多いようですね」

俊雄さんも言葉を継ぐ。

「食卓が壊れている、そういう家庭環境を持った人が大人になって悩んでおられますね。一家団欒の食卓で育った人というのは、健康で、大丈夫だと思います。でもね、家庭環境でそういう食卓に恵まれずに育って苦しんでいる人が、ここでこうやって分かち合ったら、そこがまた1つの家族です。僕はイスキアという言葉でなくても、いろんな家族を作れたらいいなと思いますね。その人が生まれ育ったところがたまたまそうだったかもしれないけれど、みんなが輪になって食卓を囲んでいる、家族として皆が分かち合う。そういう食卓を囲むことをイスキアと言ってもいいし、家族と言ってもいいし、もっとあちこちに増えてほしいと願っています」

「自分がそれぞれ置かれたところでね」と紀美子さん。

かおりさんは「とても温かい時間でした。思い切って俊雄さんに連絡してよかったです。私の料理教室もイスキアといえるような場所を目指します」と想いを語りました。

「今日は初女さんのお話から、お二人のお話、それから食についてということで、今日ここに集ったみんなのお話全部が大事な気がしました」とゆみさん。

「食って広くて深いんですね。皆さんがそれぞれ食を大切にしてきていらっしゃるからですよね。本当、初女さんに聞かせたかったな」と紀美子さん、俊雄さんが答えて言った。

「いやいや、聞いているでしょう。こっちからは見えないけれど、あっちからは全部見えているんじゃないかな(笑)」